IV^ Domenica di Quaresima. Perdonare è offrire all’altro la possibilità di ricominciare, di risorgere a nuova vita.

«Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15, 1-3. 11-32)

Il vangelo di questa domenica è un invito a rileggere la nostra immagine di Dio, spesso confusa con quella di un Dio padrone che chiede di essere servito, non amato. Ci saremmo, infatti, attesi dal padre della parabola, rispetto ai comportamenti di disobbedienza di un figlio e di rancore dell’altro figlio, una reazione da pedagogo che rimprovera e rimette in riga. Ma Dio non è un pedagogo chiamato a “raddrizzare i chiodi storti”. Il comportamento del padre della parabola non è quello del padre terreno che si sforza di far rientrare i comportamenti ribelli del figlio ingabbiandoli in schemi preordinati e in pensieri standardizzati, secondo la logica della morale corrente e del senso comune. Il padre della parabola, invece, si lascia uccidere dal figlio minore nel momento in cui questi rivendica la sua parte di eredità (l’eredità infatti si spartisce al momento della morte) mosso da un anelito di libertà senza vincoli, volendo tutto per sé. E il padre si lascia uccidere per lasciar vivere il figlio, rimanendo tuttavia nell’attesa che quel figlio cresca e si renda conto di dove sia la vera vita. Lo lascia andare, perché l’amore passa attraverso la libertà dell’altro, perché il vero amore indica, ma non impone. Questo padre che riconosce il diritto alla libertà del figlio minore, non trattenendolo a sé, non gode neanche dell’asservimento del figlio maggiore, al quale egli guarda, invece, come ad un pari (“tutto ciò che è mio è tuo”). Infatti, per il figlio maggiore, il padre è una specie di datore di lavoro, da tenere a distanza o da compiacere, tanto è vero che non ha neppure il coraggio di chiedergli un capretto per far festa con i propri amici.

Il padre della parabola è immagine di un Dio che non smette mai di aspettare il figlio, il figlio che erra (non solo nel senso dell’errore e dello sbaglio, ma -di più- nel senso del figlio che ha intrapreso il viaggio della sua vita con tutte le difficoltà, gli erramenti, le illusioni, gli sbandamenti e le riacquistate certezze che il travaglio di questo viaggio comporta); è un padre che non si stanca di proporre al figlio cammini di riconciliazione, ridonandogli dignità con il vestito, conferendogli potere con l’anello, riconoscendogli il diritto ad essere libero con i calzari (solo lo schiavo, infatti, cammina a piedi nudi). Questo padre offre cammini di riconciliazione anche al figlio maggiore non banalizzando la sua rabbia ed il suo rancore, ma rimandandolo a quella profonda comunione con lui (“tutto ciò che è mio è tuo”). Questo Padre ci insegna a non chiudere mai la porta a chi si è allontanato dalla relazione con noi, aspettando che prima o poi si decida a tornare.

Radice del peccato comune ai due figli è -dunque- la distorta opinione sul Padre: l’uno per liberarsene instaura la “strategia del piacere” che lo porta ad esprimere la sua ribellione verso il Padre; l’altro per imbonirselo, instaura la “strategia del dovere” che lo conduce a sacrificare la gioia di vivere rimanendo un “burocrate della virtù”. Invece, il vero volto di Dio non è quello di un Dio da servire, ma il volto di un Dio che libera e che attende, che fa festa perché noi siamo tornati a lui. Un Dio che non nutre aspettative su di noi, perché l’amore non s’aspetta nulla dall’amato, come un buon genitore non dovrebbe attendersi nulla dai figli, amandoli solo in quanto figli. Dio ci ama non perché siamo buoni, ma perché lui è Padre.

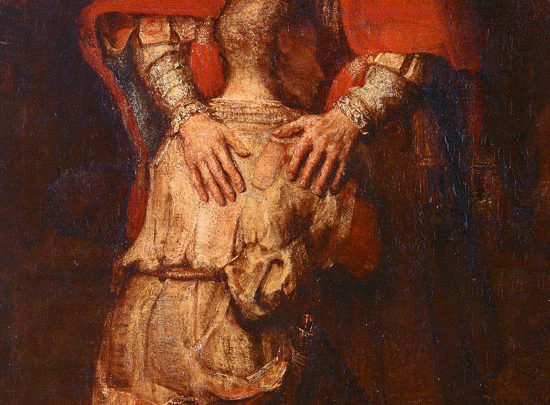

Un Dio la cui unica arma è il perdono, l’unica leva capace di far tornare in vita una persona la cui colpa l’ha fatto precipitare nel brago dei porci. E’ il perdono che sospende la condanna della Legge: “il perdono fa saltare la rappresentazione retributiva della legge, non chiede nulla in cambio, non risponde a nessuna logica di scambio”. In questo senso il perdono è un dono. Al riguardo, sono illuminanti e definitive, a mio avviso, le parole di Massimo Recalcati, psicoanalista. “Ogni figlio -come ricordava già Hegel- è il superamento del padre, la sua morte. Il padre che sa perdonare è il padre che sa amare, che sa esporsi senza riserve all’incognita del figlio, che sa tramontare. Il suo amore implica un salto, un dono di sé attivo, radicalmente antinarcisistico, in perdita secca… Grazie a questo dono, il figlio può non solo essere ritrovato, ma ritrovarsi egli stesso in modo assolutamente nuovo come figlio…Al centro del gesto del perdono è infatti la possibilità del ritrovamento come ricominciamento, ripartenza, resurrezione della vita che pareva morta”. L’abbraccio misericordioso del padre che dona al figlio ritrovato una nuova opportunità di ripartire di nuovo è straordinariamente rappresentato nel ritratto di Rembrandt dove le mani del padre sono ad un tempo quelle di una mano maschile e di una mano femminile, mani che “non impugnano bastoni o codici” ma aperte al perdono, come riflesso dalla mano materna del padre che “accoglie la vita, che chiama all’esperienza dell’assoluto abbandono”.